Le bassin de la Loire a connu trois débordements exceptionnels en octobre 1846, mai-juin 1856 et septembre 1866 dont l’ampleur n’a pas été dépassée depuis. Ces 3 crues ne sont toutefois pas isolées, on en dénombre en effet une vingtaine de ce type en 400 ans. Lors de la crue de 1866, des pics historiques ont été relevés en différents points du bassin et tiennent lieu de référence.

À titre d’exemple, ce sont plus de 9 mètres de hauteur d’eau enregistrés sur l’Allier en Haute-Loire, plus de 7 sur la Loire dans le Loiret et plus de 6 en Indre-et-Loire. Chaque année, il existe une probabilité d’1 sur 150 qu’une crue de même importance se produise.

Pour en savoir plus : Plaquette "Un siècle sans crues"

Sur le bassin de la Loire les climats sont très contrastés, ils sont à l’origine de différents types de crues. 1866, tout comme celles de 1846 et 1856, est une crue mixte. Elle conjugue à la fois des précipitations cévenoles et océaniques et en fait l’une des plus dommageables pour le bassin au printemps ou à l’automne.

• Les crues cévenoles, caractérisées par leur violence et leur intensité, résultent de pluies méditerranéennes sur la partie supérieure du bassin et s’atténuent progressivement de l’amont à l’aval. Elles ont lieu en général à l’automne comme en 1980, 1996, 2003, 2008... mais elles peuvent survenir également au printemps comme en 1856.

• Les crues océaniques, quant à elles, se produisent au cours d’une longue période pluvieuse venant de l’ouest. Elles surviennent en général en hiver comme en 1910, 1982, 1995... Le bassin du Morvan constitue également un des principaux apports à l’amont du Bec d’Allier.

Pour en savoir plus : Fiche relative à l'occurence des crues

Après un été très humide, le mois de septembre 1866 a été particulièrement arrosé. Dès le dimanche 23, les cours d’eau de l’amont du bassin entrent en crue. De violents orages éclatent, associés à de fortes précipitations durant plus de 48 heures. D’importants cumuls d’eau sont alors relevés au cours de cet épisode ; à titre d’exemple, de 160 à 180 mm sur le département de la Haute-Loire. La crue s’est propagée des sources de l’Allier et de la Loire jusqu’à Saumur en seulement une semaine. En comparaison, celle de 1856 a duré un mois.

Pour en savoir plus : Extraits d'articles de presse de 1866

Comparable à celle de 1846, la crue de septembre 1866 a causé d’importants dégâts. De nombreux territoires du bassin ont été inondés : Vichy, Moulins, Nevers... Vals de Sully, d’Orléans et d’Authion. Parmi les dommages : des ponts ont été emportés, des levées rompues sur 100 mètres à certains endroits dévastant des villes entières, des lignes de chemins de fer interrompues... La crue a laissé derrière elle des victimes, également des dommages matériels considérables estimés à 18 millions de francs de l’époque, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Alors que les enjeux humains et économiques étaient beaucoup moins importants qu’aujourd’hui, cela correspondrait déjà à une valeur actualisée d’environ 7 milliards d’euros.

Pour en savoir plus : Fiche relative aux brèches de la crue de 1866 ; Fiche relative au Château de l'Isle, témoin historique de la crue de 1866

Sur le bassin de la Loire, pour une crue exceptionnelle, le risque inondation affecterait plus d’1,5 millions de personnes et plus de 20 000 entreprises.

Lors d’une crue de type 1866, les dommages directs pour l’habitat et l’activité économique se chiffreraient en milliards d’euros. Les territoires, devenus plus vulnérables du fait de l’augmentation de la population et du niveau d’équipements, seraient aussi impactés par des conséquences indirectes notamment sur les réseaux. Par exemple, les atteintes aux réseaux de transports entraîneraient une coupure entre le nord et le sud de la France, ayant pour effet de saturer ceux encore disponibles. Des perturbations seraient également à attendre dans la distribution d’énergie, d’eau potable, avec des conséquences sur les réseaux d’assainissement.

De même, le retour à la normale pour les personnes implantées en zone inondable serait relativement lent, ainsi que pour celles dont l’activité au quotidien dépend du bon fonctionnement de ces territoires.

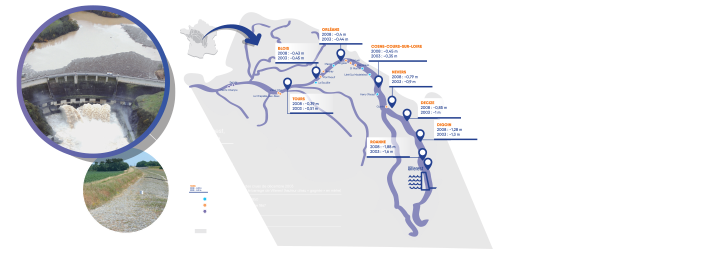

L’absence de grande crue depuis le 20ème siècle est singulière… mais pas significative d’une absence de risque ! Aussi, un certain nombre d’actions sont déployées sur les volets prévision, prévention et protection. En termes de prévision, la surveillance des cours d’eau est assurée par le réseau CRISTAL. Opérationnel depuis 1985, ce réseau de télémesures permet de connaître et de suivre en permanence l’état hydrologique de la Loire et ses affluents sur plus de 400 points de mesures de hauteurs d’eau et de pluies. Il est conçu pour anticiper les crues et optimiser la gestion du barrage de Villerest, ouvrage écrêteur de crues situé en amont de Roanne dans le département de la Loire.

Les données CRISTAL collectées sont traitées pour établir la prévision de crues, publiée sur le site internet www.vigicrues.gouv.fr, accessible au grand public. Pour le bassin de la Loire, l’information est actualisée au minimum deux fois par jour par les services de prévision des crues et transmise aux acteurs institutionnels et opérationnels de la sécurité civile (préfets et maires) qui déclenchent l’alerte, lorsque c’est nécessaire, et mobilisent les moyens de secours.

Pour en savoir plus : Fiche relative aux prévisions des crues - Vigicrues

Aujourd’hui, on dispose de différents outils de prévention :

• « Mieux savoir pour mieux agir » : élaboration de cartographies permettant de localiser les zones exposées (Atlas de zones inondables), réalisation d’études caractérisant les risques d’inondation, installation de repères de crues entretenant la mémoire des évènements, information préventive contribuant à sensibiliser les populations et développer la culture du risque... A titre d'exemple, un parcours de découverte de repères de crues a été élaboré sur le territoire de la ville d'Orléans : Orléans et la mémoire des crues

• « Apprendre à vivre avec les inondations » : mise en place d’outils de gestion de crise du type plans communaux de sauvegarde, réduction de la vulnérabilité des biens et des activités, par des comportements adaptés - individuels et collectifs - avant, pendant et après l’inondation...

• « Aménager durablement les territoires » : prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement du territoire...

Les crues exceptionnelles du XIXème siècle ont conduit à engager nombre de réflexions et de travaux afin de mieux protéger les populations du bassin.

Ainsi les 700 kilomètres de levées de protection, érigées depuis le Moyen-Âge le long de la Loire et de l’Allier, bénéficient de travaux de renforcement. Cependant, malgré tous ceux réalisés ou en cours, une défaillance des digues reste probable en cas de crue exceptionnelle. Le lit du fleuve fait également l’objet d’entretien afin qu’il ne soit pas envahi par la végétation pouvant être à l’origine d’embâcles en cas de crue. Des déversoirs, construits pour la plupart après la crue de 1866, protègent les vals les plus peuplés. Ils réduisent la probabilité de brèches accidentelles, par une inondation contrôlée. Le barrage de Villerest, géré par l’Etablissement public Loire, est le seul ouvrage écrêteur de crues du bassin. Depuis sa mise en service en 1985, il a écrêté 2 crues en abaissant le niveau de la Loire à l’aval en 2003 et 2008. En cas de crue exceptionnelle, l’ouvrage en stockera une partie seulement, permettant toutefois de réduire les hauteurs d’eau.